Le epidemie storiche di Catania | Dal Medioevo alla peste del 1743

Dalla peste del Medioevo al colera dell’800, scopri come Catania ha affrontato le epidemie che hanno segnato la sua storia.

Catania e le epidemie: una storia di sopravvivenza

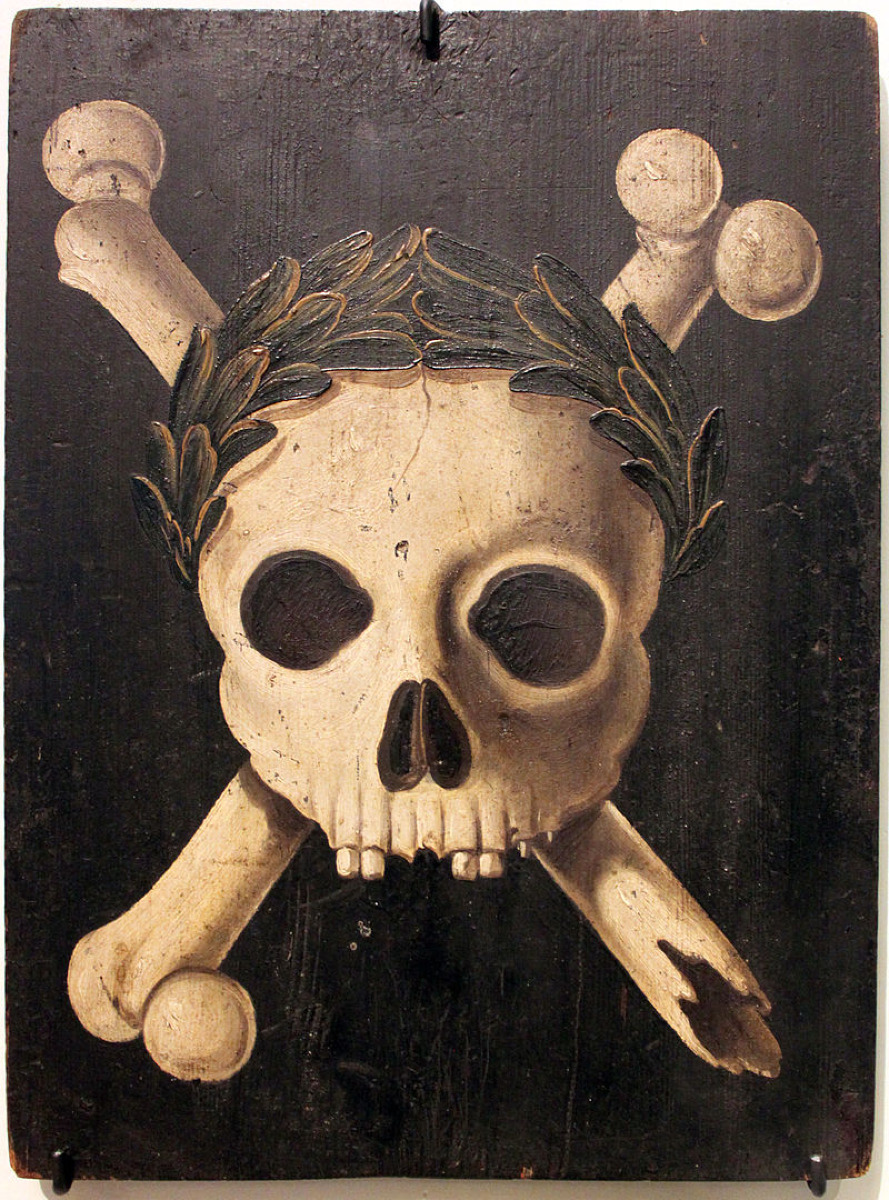

Nel corso dei secoli, Catania ha dovuto fronteggiare numerose epidemie che hanno decimato la popolazione e cambiato il volto della città. Dalla peste nera del 1347 fino alla devastante peste del 1743, passando per il colera e la febbre tifoide, le malattie hanno lasciato un segno indelebile nella storia catanese.

Ma come ha reagito la città a queste calamità? Quali misure furono adottate per combattere le epidemie? Scopriamo insieme i momenti più bui della sanità catanese e le strategie adottate per la sopravvivenza.

La peste nera del 1347 | Il primo grande flagello

La peste nera arrivò in Sicilia nel 1347, sbarcando prima a Messina e poi diffondendosi rapidamente nelle altre città dell’isola, tra cui Catania. Il morbo si propagava attraverso le navi mercantili, infettando la popolazione con una velocità spaventosa.

La città non era preparata a un’emergenza sanitaria di tale portata. I rimedi medievali si basavano su superstizioni e pratiche inefficaci, come l’utilizzo di erbe medicinali e fumigazioni con zolfo e aceto. La popolazione si ridusse drasticamente, con interi quartieri spopolati e il collasso delle attività economiche.

La peste del 1576 | Il dramma che colpì anche Sant’Agata

Nel 1576, una nuova ondata di peste colpì la città, provocando una mortalità altissima. Il governo locale tentò di isolare i malati nei lazzaretti fuori dalle mura cittadine, ma la diffusione della malattia era inarrestabile.

In quei giorni di terrore, il popolo si rivolse disperatamente alla santa patrona, Sant’Agata, organizzando processioni e cerimonie di preghiera. I resti della santa furono portati in giro per le strade nella speranza di un miracolo.

La peste del 1743 | La più devastante della storia di Catania

L’epidemia di peste del 1743 è considerata una delle più gravi della storia catanese. Si stima che abbia ucciso circa un terzo della popolazione in pochi mesi.

Questa volta, le autorità cercarono di applicare misure di contenimento più efficaci:

- Chiusura del porto e delle porte cittadine per impedire l’ingresso di forestieri infetti.

- Disinfezione delle case e delle strade con calce viva.

- Istituzione di posti di controllo sanitari ai confini della città.

Nonostante questi sforzi, l’epidemia dilagò, lasciando migliaia di morti nelle strade.

Le epidemie dell’Ottocento | Il colera e la febbre tifoide

Nel XIX secolo, le epidemie continuarono a colpire la città, con ripetuti focolai di colera e febbre tifoide. Nel 1837, un’epidemia di colera causò la morte di migliaia di persone, scatenando proteste contro il governo borbonico, accusato di non aver fatto abbastanza per prevenire il contagio.

Questa volta, la città adottò misure più avanzate, come:

- Bonifica delle acque per evitare la contaminazione.

- Costruzione di nuovi acquedotti e fognature per migliorare l’igiene urbana.

- Introduzione della quarantena obbligatoria per chi arrivava via mare.

Le epidemie che hanno colpito Catania hanno lasciato cicatrici profonde nella storia della città, influenzando la sua urbanistica, la sanità pubblica e persino la religiosità popolare. Oggi, molti dei rimedi di un tempo possono sembrare ingenui o inefficaci, ma furono il primo passo verso la comprensione delle malattie e lo sviluppo della medicina moderna.

13.1°

13.1°